そんな疑問を胸に、久しぶりに実家の中へ足を踏み入れると──

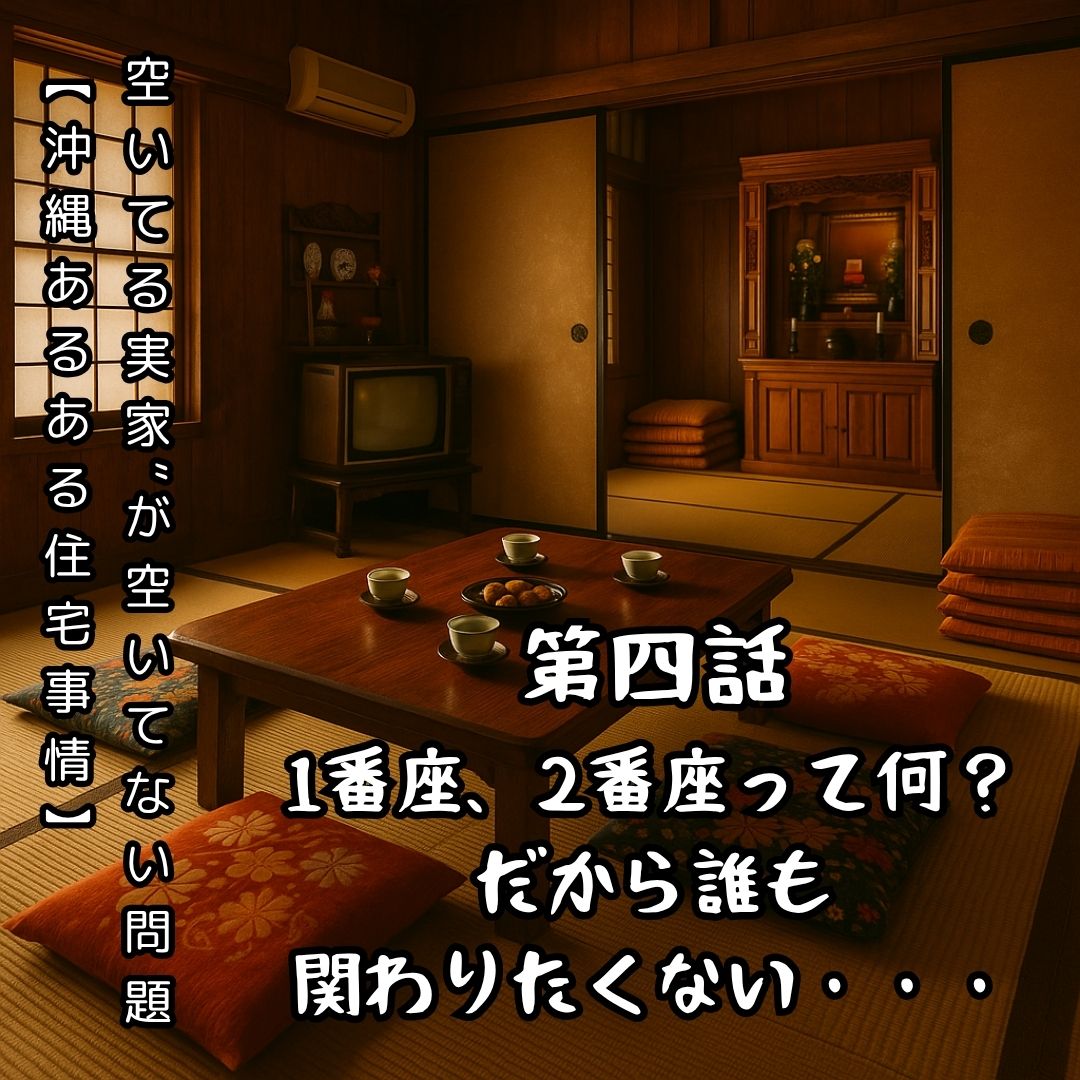

すぐに目に入るのが、**“1番座”と“2番座”**の和室。

沖縄の昔ながらの住宅には、洋室やLDKのような区分けではなく、

お客様を通す1番座と、仏壇が鎮座する2番座という“格式”ある空間が存在します。

📍1番座は「お客様専用」、だけど普段は誰も使わない…?

1番座は、床の間があり、親戚が集まる旧盆や正月には

**カメーカメー攻撃が始まる“接待の間”**として活躍する空間。

👩🦰「親戚のオバァが陣取る部屋だから、昼寝なんて絶対ムリ〜」

👨🦱「正月はここで三線と泡盛が回り始めるよな〜」

そんな1番座、普段はほとんど使われることがなく、

でも「荷物を置くのはダメ」「子どもが走り回るのもダメ」という

**“見えないルール”**が未だにしっかり生きているのです。

🛐2番座は「仏壇の間」、神聖すぎて誰も手を出せない

そして、その隣にあるのが2番座。

ここには大きな仏壇が置かれており、家の中でもっとも“神聖な部屋”とされます。

👵「そこはじぃが毎朝ウートートーしてた場所だからね〜」

👴「昔は子どもが入るだけで怒られたさ〜」

エアコンをつけて寝室にしたい?

リフォームで間取りを変えたい?

──そんな話を出しただけで、空気がピリッと張り詰める…。

👵「長男が継ぐって決まってるんだから、勝手に触ったらダメさ〜」

👨🦳「わしも触りたくないよ、ウチナーンチュは仏壇に弱いからよ〜」

💭だから、誰も手を出せない…

🏚「長男が継ぐんでしょ?」

👩🦳「ウチらは二女だから関係ないさ〜」

👨🦳「でも長男、今は関東に家建ててるし…」

👩🦰「“誰が住むか”って、誰も決めてないさ〜」

気づけば、誰も入らず、誰も触らず、ただ時間だけが流れていく。

👵「あの家ね〜、空いてるけど空いてないんだよ…」

👴「オジーが亡くなってから、時が止まったままださ〜」

📌建築士からのアドバイス

「“触れないから触らない”のではなく、“触れるように設える”ことも、住まいの継承です。」

1番座も2番座も、もともとは人を迎え、心をつなぐ場でした。

その役割が終わったからといって、閉じたままにしておくのではなく──

「今の暮らしに合うカタチ」で、もう一度“意味のある空間”に変えていくことも可能です。

まずは「誰が使うか」ではなく、

「どうすれば使えるか」から考えることが、住まいの未来を動かします。

📚次回|第5話に続く!

「誰が住むの?誰が継ぐの?」

──気づいた時には、家も気持ちも置いてけぼり…

沖縄あるある“空き家”の終着点と、

そこからはじまる、未来への一歩をお届けします。