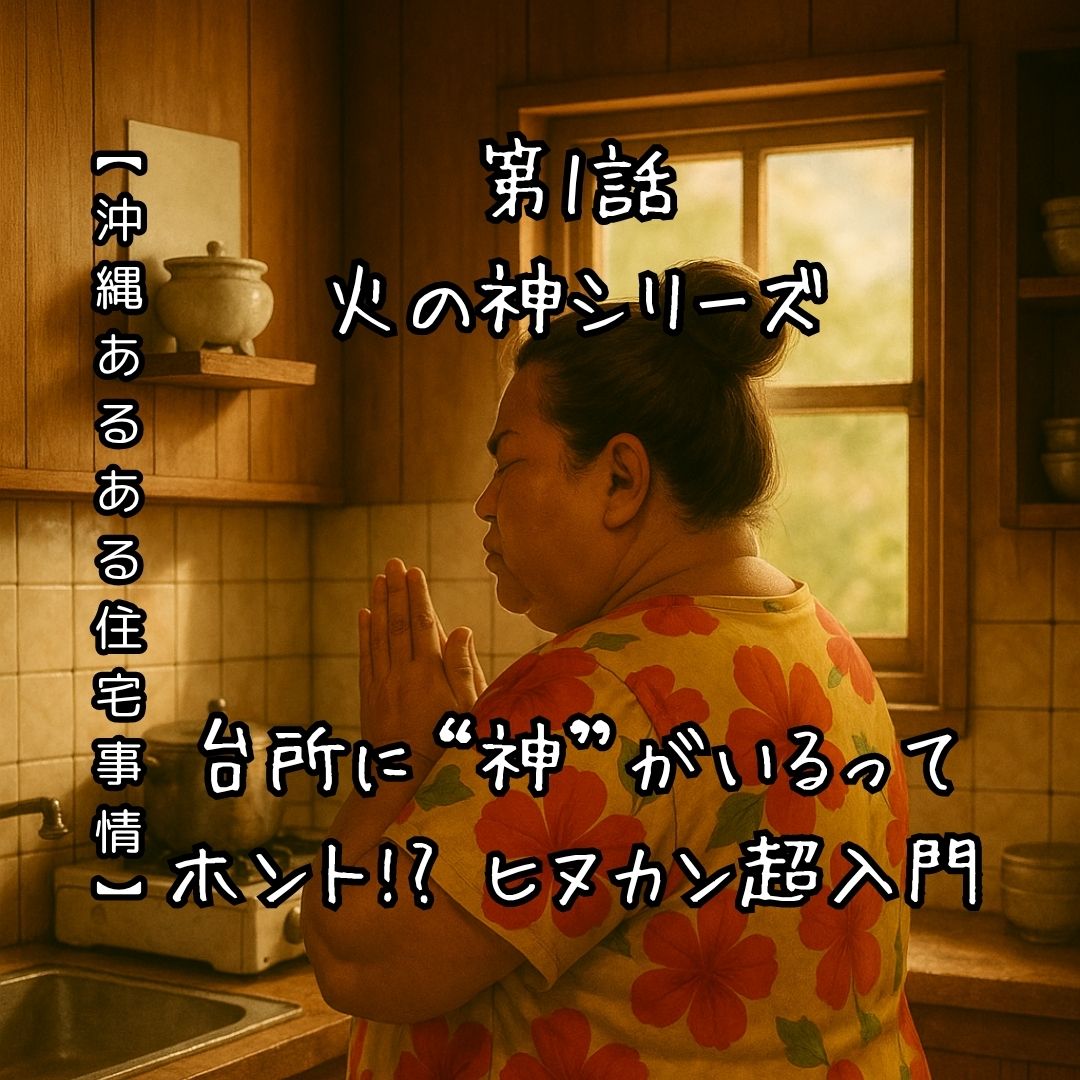

🧑🍳実家のキッチンに“謎の灰皿”!?

それ、神様です。

──沖縄の住宅あるある。

古い実家のキッチンに、天井付近の壁にちょこんと置かれた“白い皿のような器”。

中には灰が入ってて、焦げたような跡が──

👩🦰「これ、何かの実験道具?」

👵「バカ言うな!それ**ヒヌカン(火の神)**さ〜」

🔥ヒヌカンとは?

ヒヌカン(火の神)は、台所に祀られる“家庭の守護神”。

沖縄や奄美では、家の中心には「火」があり、

その火を通じて「神さま」とつながるという考え方が根付いていました。

かまど → ガスコンロ → IHへと道具が変わっても、

火の神だけは変わらず“家の中央”に宿る存在として祀られ続けています。

🪔ヒヌカンの基本セット

- 香炉(白い素焼き。足が3本)

- 灰(クチャ=泥灰。洗って乾燥させたもの)

- お供え(炊きたてご飯、ウブク汁、塩水など)

- 火の神の神紙(天井に貼る白紙)

※香炉の足が3本なのは、神様の座る「三本足の神座」を表していると言われています。

👀「なぜキッチンに?」→ 家族を見守るポジション

ヒヌカンは、“家のことを神さまに報告する神様”とも言われます。

毎月1日と15日には、

「家族が無事です」

「こんなことがありました」など、報告と感謝のウートートー(拝み)を捧げます。

🙋♀️ウートートーのやり方(ざっくりVer)

- 線香(1本 or 3本)を灰の中央に立てる

- 手を合わせて、心の中で感謝や報告

- お供えをして静かに祈る

- 線香の灰はそのままでOK、残飯は丁寧に片付ける

🧓設計士泣かせの“ヒヌカン棚問題”

リノベや新築の設計時──

「ヒヌカンの場所も考えてね」と突然言われて、建築士が困ることも。

換気扇の近く?電子レンジの上?

いやいや、目線の高い場所で清浄な位置が基本です!

👷♂️「ヒヌカン棚だけは、施主じゃなく神様優先で配置します…」

💬若者あるある

👦「あれって、神様だったの!?」

👧「香炉の灰、掃除して怒られたことある…」

👩🦰「今は誰も拝んでないけど、捨てるのは怖いね」

👵「使わんでもね、神様は見てるのよ〜」

🏡ヒヌカンがいる家には“火のぬくもり”がある

ヒヌカンを祀るというのは、

「この家を大切に思っています」と火の神に伝えること。

昭和のかまど文化から続く、“台所中心の暮らし”の名残でもあります。

現代のIHキッチンにも、

そっと祀られているヒヌカンが──

今日も静かに、家族の様子を見守っているかもしれません。

✅次回予告|第2話「ヒヌカンの場所が決まらない!? 設計士泣かせの配置バトル」

おばぁ「冷蔵庫の上に置いたら怒られるよ〜」

おじぃ「火の神なのに、火のない家ってどうすんの?」

──次回は、ヒヌカンと現代建築のミスマッチあるある!