沖縄あるある 住宅事情 スケブロ

👩 オカー: 「ねぇ、お父さん。この昔ながらの家、玄関の前に壁があるけど、門がないさー。なんでだろうねぇ?」

👨🦱 お父さん: 「あいっ、言われてみればそうださー。あれこそが、沖縄の知恵が詰まったヒンプンだわけよ!」

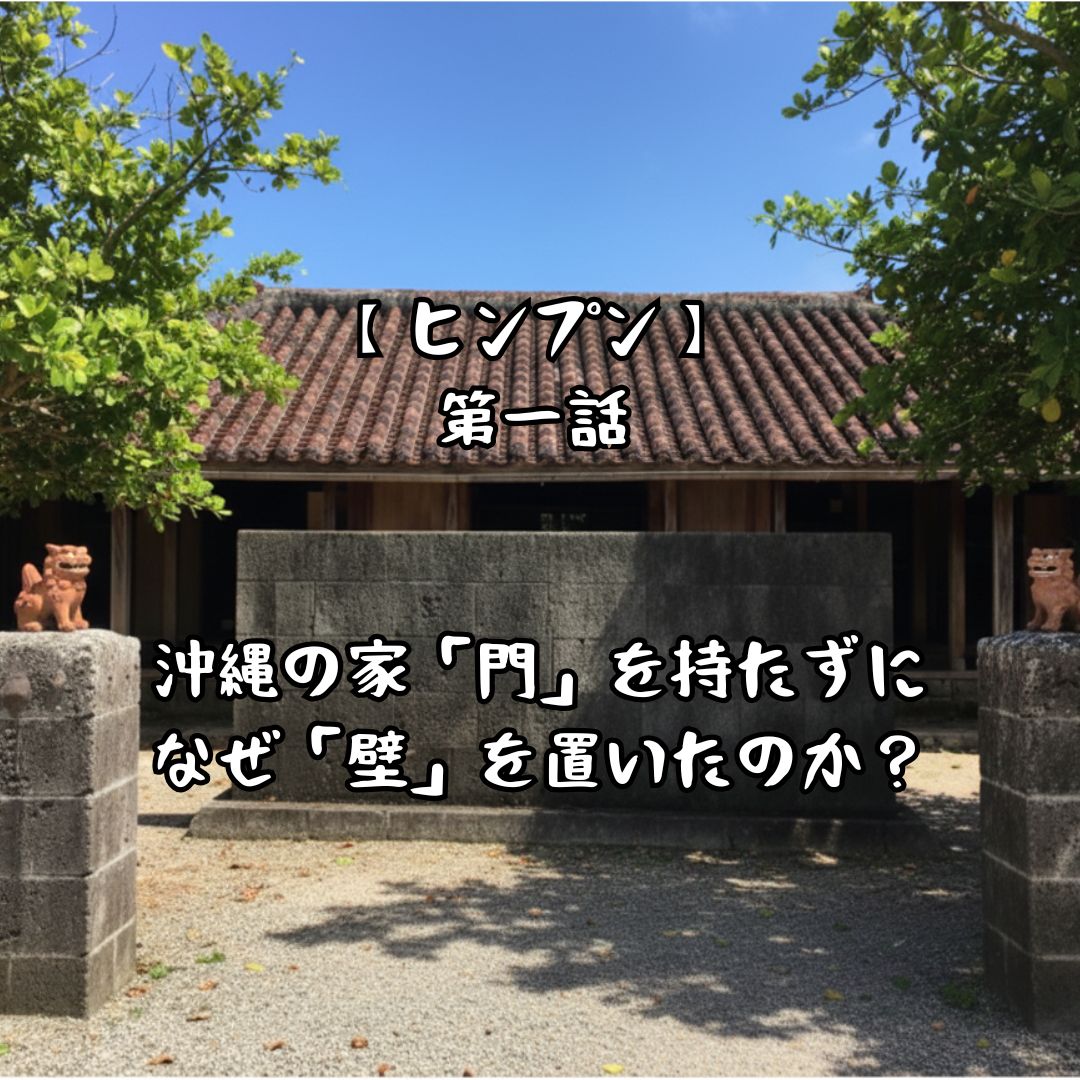

沖縄の古民家や、その考え方を引き継ぐ住宅に見られる、敷地と玄関の間にある独立した壁。これがヒンプンです。本土の家には見られない、この不思議な壁には、沖縄の暮らしを守るための深い理由が隠されています。

ヒンプンは、悪霊マジムンを撃退する「盾」

ヒンプンの存在理由として、最も有名なのが**「魔除け」**の役割です。

沖縄には、昔から**「マジムン(悪霊)はまっすぐしか進めない」**という言い伝えがあります。そのため、マジムンは、まっすぐな道を通って、屋敷の入り口から直進して家の中に侵入してくると考えられていました。

**ヒンプンは、この悪霊が玄関へ直進するのを物理的に防ぐ「盾」**としての役割を果たします。ヒンプンにぶつかったマジムンは、家の中へ入ることができず、そのままUターンして帰っていくと信じられているのです。

なぜ、門(ゲート)を設けなかったのか?

伝統的な沖縄の家は、門(開閉するゲート)を設ける代わりに、ヒンプンという壁を屋敷の境界線の内に置きました。これには二つの理由があります。

- 魔除けの優先: 門を設けると、そこがマジムン侵入のポイントになってしまいます。ヒンプンを置くことで、そもそも直進できる経路を塞ぎ、悪霊の侵入を未然に防ぐことを優先したのです。

- 開かれた暮らしの維持: ヒンプンは視線(プライバシー)は遮りますが、風や光、そして人の出入りを完全に拒絶するものではありませんでした。これは、地域とのつながりを大切にする、**「開かれた暮らし」**の思想を保つ役割も担っていました。

ヒンプンのもう一つの大切な役割

ヒンプンは、魔除けだけでなく、**家族のプライバシーを守る「目隠し」**の機能も果たしていました。

家の中が丸見えになるのを防ぎながら、風や光を通すことで、家族の暮らしを守りつつ、外の気配を感じられるという、一石二鳥の役割を果たしていたのです。

まとめ

👷 専門家: 「ヒンプンは、単なる壁ではなく、魔除け、気候対策、プライバシー保護という、沖縄の暮らしに欠かせない3つの役割を持っています。まさに、本土にはない、沖縄の最強セキュリティシステムだと言えるでしょう。」

次回・第二話では、RC住宅にヒンプンの知恵がどう活かされているか、現代の建築への応用についてお話しします。