👩観光客:「沖縄の家って、白いコンクリートの壁が青空に映えてキレイですね!」

👨住民:「最初だけね…。数年したら“白壁”じゃなくて“緑壁”になるさ〜」

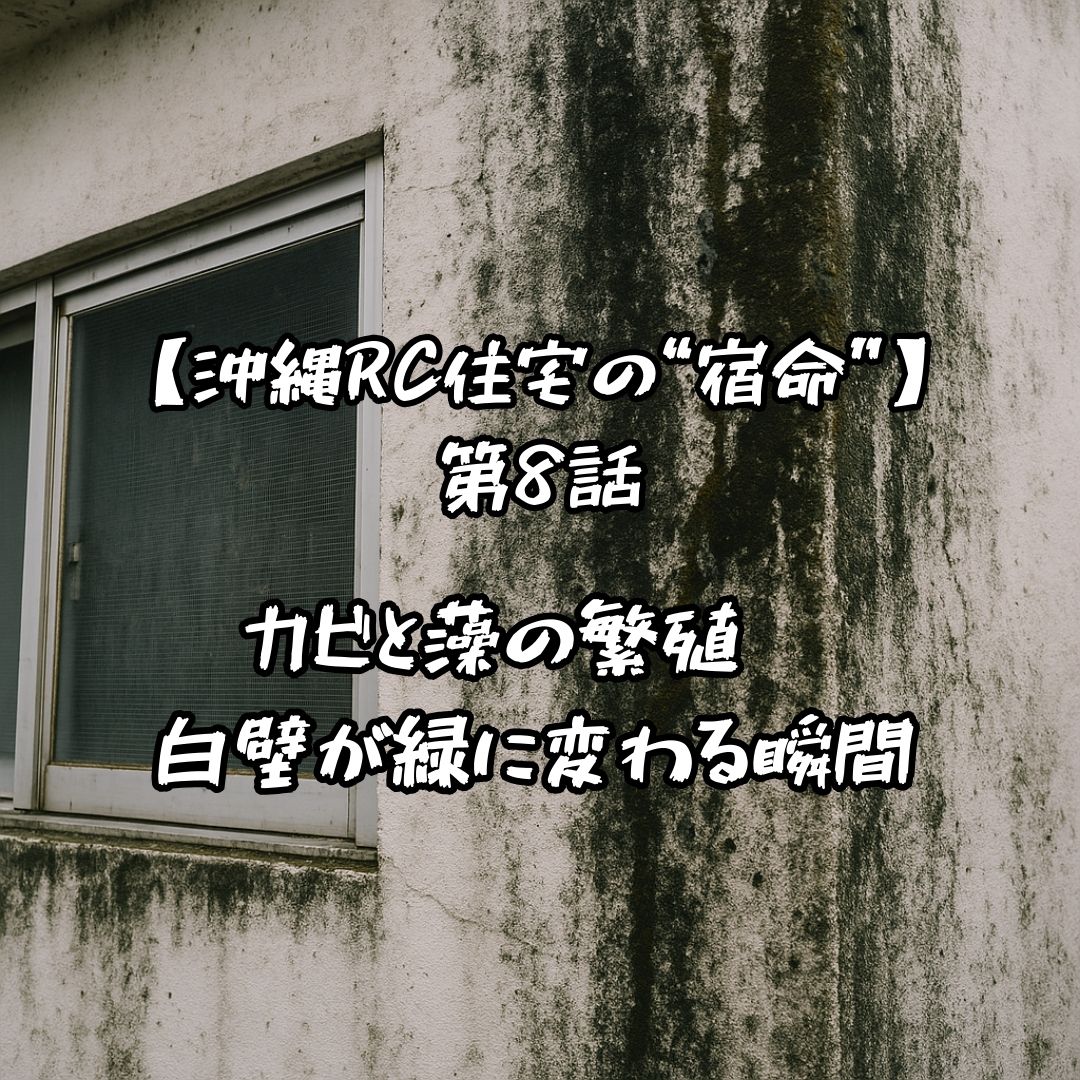

沖縄のRC住宅といえば、青い海と空に映える真っ白な外壁──。観光客からすれば「リゾート感あふれる家」に見えるでしょう。ところが実際に住んでいる人にとっては、この“白壁”が悩みのタネになることが多いのです。

最大の敵は カビと藻の繁殖。沖縄は高温多湿で雨も多く、さらに台風やスコールで壁は常に濡れたり乾いたりを繰り返します。そこに北側の日当たりの悪い面や、風通しの悪い場所が重なると──気づけば白い壁がじわじわと緑や黒に染まっていくのです。

これはまさに「沖縄あるある」。住んで数年で、外壁が「新築の白」から「緑まだら模様」へと変化していく姿は、多くの家庭が経験しています。

カビと藻が増える理由

- 高湿度:年間を通じて湿度70〜80%前後。乾燥する時期がほぼない。

- スコールと台風:外壁が一度濡れると、乾く前にまた雨。湿気が抜けない。

- 海風の塩分:表面の細かな傷に塩分が付着し、微生物の繁殖を助長。

こうして「白壁=キャンバス」に、自然が勝手に緑のアートを描いてしまうのです。

沖縄住民の“あるある”対応

- 高圧洗浄機で一気に落とす(でもまた生えてくる)

- 外壁塗装の見積もりをとって驚く(「え、こんなにかかるの!?」)

- 「北側の壁はもう仕方ない」とあきらめモード

- 子どもが「うち、ツタ植えたの?」と本気で勘違い

👩観光客:「なんだか自然と共生してるみたいでステキ!」

👨住民:「いやいや、こっちは修繕費との戦いなんだよ…」

建築士の視点から

カビや藻の発生は“住宅が壊れる前触れ”というよりは「美観の劣化」が主な問題ですが、放置すると塗装の劣化やコンクリートの中性化を早める可能性もあります。特にRC住宅は外壁の防水性が命。表面の劣化が進めば、鉄筋爆裂やひび割れのリスクへとつながってしまいます。

まとめ

沖縄のRC住宅にとって「白壁が緑に変わる」は避けられない宿命。

観光客が「リゾート感!」と憧れる白い壁も、住民からすれば「また掃除の季節が来たさ〜」という現実があります。

沖縄あるある:白壁は“真っ白”を維持する方が難しい。

だからこそ、家を長く守るには「美観維持もメンテナンスの一部」として考えることが大切なのです。

👉 次回は「ベランダ手すりの錆──赤い涙が伝う壁」を予定しています。