📣「台風〇号、沖縄本島に接近中です!」

──このアナウンスを聞いた瞬間、

うちなー家庭では家族総出のルーティン作業が始まります。

もはや防災というより、“マニュアル化された生活行動”。

今回は、そんな沖縄ならではの「台風前の家庭内ルーティン」をのぞいてみましょう。

🪣【1】ポリバケツを逆さにする

👵おばぁ:「まずはこれよ!これをしないと始まらん!」

軽いプラ製のバケツは、強風で高く舞い上がって飛んでいくので、

・逆さにして地面に伏せる

・コンクリートブロックで押さえる

・それでも不安なら物置に避難させる

これ、うちなーの基本。

🪴【2】植木鉢を全部、家の中へ!

玄関、ベランダ、カーポート、塀の上──

ありとあらゆるところにある観葉植物たちを大移動!

👨🦱おじさん:「気がついたら、リビングがジャングルみたいになってたさ〜」

土がついた鉢が床に直置きされるので、シートや新聞紙の準備も必須。

忘れると床が泥まみれに…。

💨【3】給気口にガムテープ!

👷♂️建築士:「給気口って、意外と盲点なんですよ」

壁にある丸い穴──“給気口”は外気を取り入れるためのものですが、

台風時はここから潮風と雨が侵入して、壁紙が湿ったり、カビの原因になったりします。

✔︎ 台風前には「ガムテでしっかり塞ぐ」が合言葉。

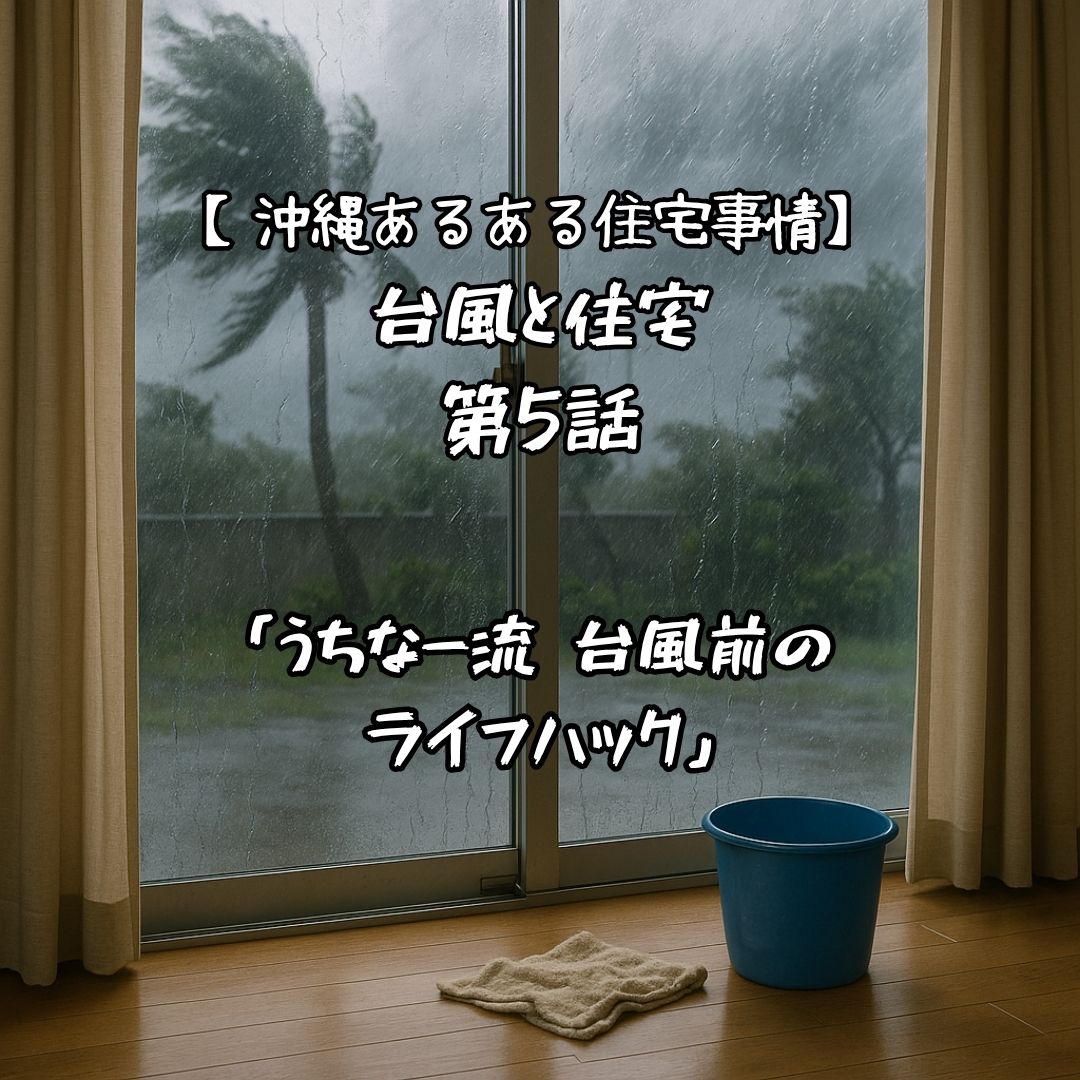

🧯【4】サッシの下にタオル&バケツ

強風によって窓サッシの下から雨水が吹き上がる現象がよくあります。

特に築年数が経っていたり、滑りが悪くなった窓だと侵入しやすい。

👵おばぁ:「あの隙間、ナメちゃだめよ〜」

タオルで目張り+水受け用のバケツ設置が鉄則。

🛠【5】物干し竿・外の小物を撤収!

- 物干し竿

- BBQコンロ

- ゴミ箱

- プランター

- 洗濯バサミのカゴ

これらはすべて**“飛翔物”と化します。**

👩👧👦家族全員:「え?あれ誰が片付けた?」「まだあっちにスリッパあったよ!」

毎年このやり取りをしている家庭、多いはずです。

🍜【6】非常食&娯楽グッズの確保!

- カップ麺、ポーク缶、ウイロウ、パン

- 水タンク、懐中電灯、携帯充電器

- トランプ、UNO、ラジオ、家族で見るDVD

👵おばぁ:「ポーク缶とガスコンロがあればなんとかなるさ〜」

👶子ども:「Wi-Fi切れたら終わり…」

🛑【7】盲点!台風時は換気扇は“オフ”が鉄則!

👷♂️建築士:「台風時は、**換気扇のスイッチを切ってください。**これは意外と知られていませんが、かなり重要です。」

実は台風のとき、

キッチンやトイレ、洗面所の換気扇を**「いつも通りつけっぱなし」にしていると、家の中が“負圧”状態になります。**

するとどうなるかというと…

👉 風の通り道になって、窓やサッシの隙間から水が吸い込まれる現象が起こるのです。

とくに築年数の経った住宅や、サッシ周りに劣化がある場合は、

「窓は閉めてるのに、どこからか水が入ってくる…」という謎現象が頻発します。

これは、

✅外の猛烈な風圧(正圧)

+

✅室内の換気扇による(負圧)

が組み合わさって、空気と一緒に水が「吸い込まれてくる」状態になっているから。

🛠対策としては、台風接近中は以下の換気扇を「スイッチOFF」に:

- キッチンのレンジフード

- トイレ・洗面所の24時間換気扇

- 浴室乾燥機などの強制排気設備

👷♂️建築士:「“風の道”を自分で作ってしまうと、逆に室内を濡らす原因になるんです。安全対策のつもりが逆効果になることもあるので、注意してくださいね。」

✍️まとめ

沖縄の台風対策は、知識じゃなく“身体で覚える文化”。

家族の中で役割が自然に決まっていて、

誰に言われなくても、台風前になるとそれぞれが動き出す。

まるで避難訓練ならぬ、“家庭内防災システム”。

それは、「台風が来るのは当然」という前提で生きてきた沖縄ならではの知恵と習慣なのです。

📝次回予告

【台風と住宅】第6話「建築士が設計に“風”を入れる理由」

通風計画・袖壁・ルーバー・開口位置…

建築士は“風を読む”ことで、台風にも暮らしにも強い家をつくる!